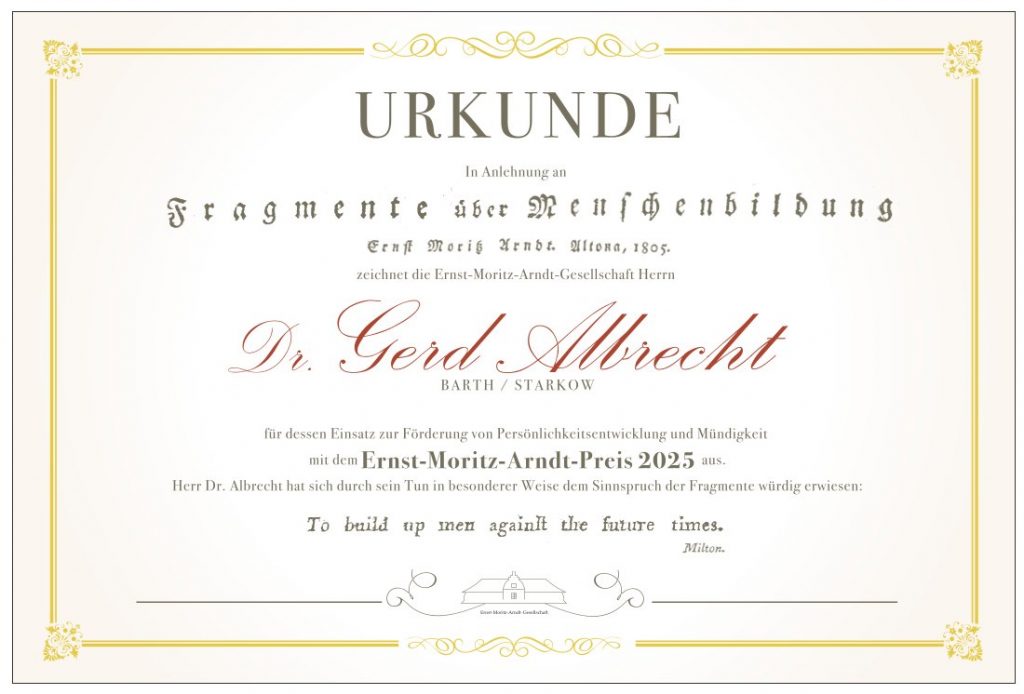

Wir freuen uns über den Träger des Ernst-Moritz-Arndt-Preises 2025 Dr. Gerd Albrecht, Leiter des Vineta-Museums in Barth und 1. Vorsitzender des Backstein Geist und Garten e.V. in Starkow. Wir gratulieren ganz herzlich!!

Gerd Albrecht mit Ernst-Moritz-Arndt-Preis ausgezeichnet | ndr.de